- 明治元年天皇が東京へ行幸した際、伊勢神宮の鳥居の笠木が落ちた騒ぎ

- ゴロツキの集まりだった日本警察を整備した大木喬任のエピソード

- 樋口一葉の代表作「にごりえ」 全文現代語訳その6(無料)

- 花火、屋形船、かたわの見世物、鯨の絵.江戸時代の文化と娯楽の思い出

- 大町桂月「文章の極意は誠の一言に尽く」明治時代 文豪の名言と思想

- 役人が汚れたふんどしで判事に顔を拭かせた明治時代の面白エピソード

- 西洋菓子を日本へ広めた明治時代の偉人、森永製菓創業者のエピソード

- 大隈重信によると、北海道を開拓したのはロシア侵略への国防が理由だった

- 福沢諭吉の恋愛観.フリーラブを否定し、人外の動物と言った事

- 日本の台湾統治時代の話:台湾受領用紙を忘れ安いシャンパンを出した事

この記事は5分で読めます.

書かれている事のまとめ

橘 春暉の本より

1786年頃に青森などを旅した所、天明の飢饉によって、村の人々が死に絶え白骨だらけになっていた.

出典

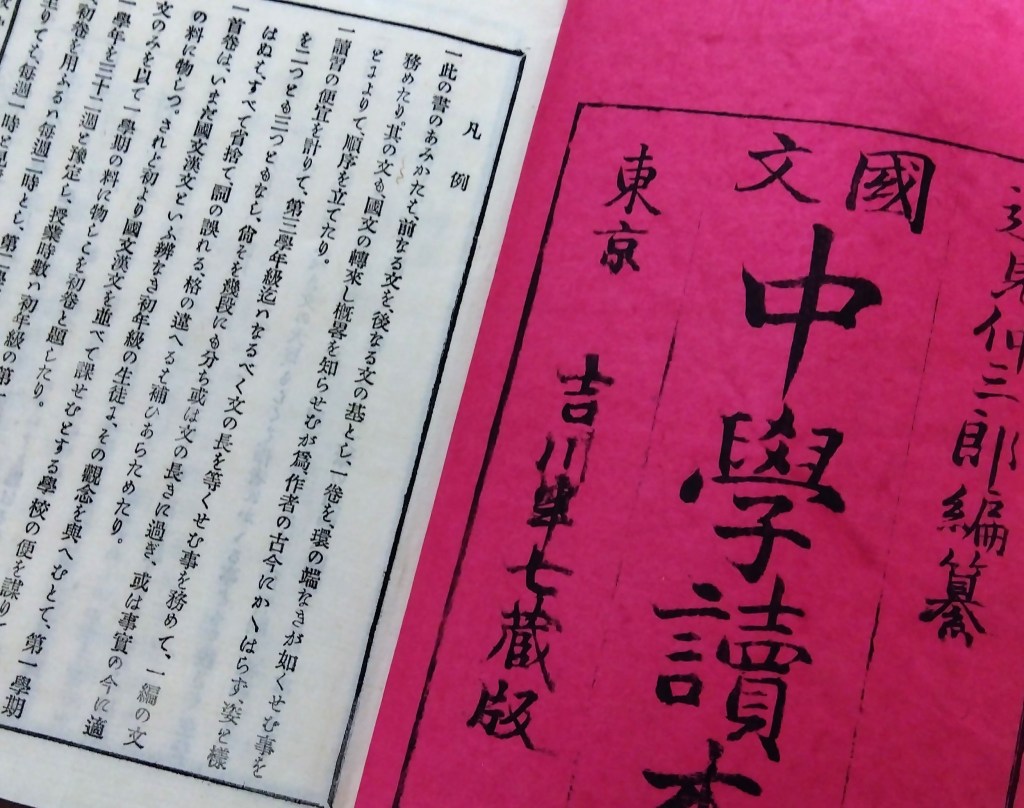

【出版年】明治26年(1893年)出版

【著者】橘 春暉著述

【書名】国文中学読本 二の巻上

【タイトル】第五 飢饉後の荒廃

原文の雰囲気は?

余が奥羽に入りしは、天明六午年の春なれば、も早、国豊に食も足るべく思ひしに、卯年の飢饉、京にてききし、百倍の事にして、人民大かたしに尽きて、南部、津軽の地の荒涼、誠に目も当てられぬ事どもなりき.先出羽国...

原文の現代語訳

私が奥羽に入ったのは天明6年[1786年]の春であり、もう土地は豊かで食料も足りていると思っていたのに、卯年の飢饉は京都で聞いていたことの百倍の事であって、人々はほとんど死に絶えて、南部・津軽あたりの土地の荒涼は本当に目も当てられない有様であった.

まず出羽の国[今の山形・秋田あたり]をすぎて、だんだん奥深く入っていくと、外が浜通りなどにあっては、一地域に一軒も残っておらず、みな死に絶えてしまったところが非常に多い.

たまたまひとつの村に生き残る人がいても、ようやく小さい煙を立てている家が2,3軒もしくは5、6軒ばかりである.

青森などは港が大きく栄えたところであるのに、その荒れ方がはなはだしい.善知(ウトウ)のあたりが最もひどく、安方町に800軒家屋がある所、今は37、8軒のみ残っている.

外が浜を通行していた時、向こうに見えてきた村はちょうど家々の姿が大きく見えて、数も数百軒であったので、行って休もうとしたのだが、煙を立てて人が住んでいる家は一軒もない.

かやぶきの屋根のみ残っており、雨風に壁は崩れて障子も破れ、かまどのあたりだろうと思える場所には、どくろやがいこつがころころと残っており、誰も葬るものもなく、そのあわれさはなかなか言うに及ばない様子である.

蓬田、繁田のあたりでは、天気さえ曇ってきて小雨が降りだし、非常に不気味な雰囲気であったが、旅人はもちろん、農夫、漁師もおおかた死に失せている.

早朝に宿を出てより夜に泊まるまでは、人影を見ることがまれで、ただ白骨が道端に満ちており、骸骨の目の穴や口のはづれから、とても小さく細い草が生え出ているのが風にひらひらとなびいている様子は、しきりに心細く恐ろしい.

気力が衰えて足も疲れた上に腹さえ減ったので、草原に休んで、

「この先には用事があるという訳ではない.それではこれから引き返そうか.」

と言ったところ、丹生[同行していた人]が深く思案して、

「外が浜の端も十里ほどもありません.帰って人に話すのに、見残したと言うとどれほど残念でしょう.頑張りましょう.」

と言ったので、私も確かにそうであると思いながら、ついに東北の端まで行きつくした.