- 明治元年天皇が東京へ行幸した際、伊勢神宮の鳥居の笠木が落ちた騒ぎ

- ゴロツキの集まりだった日本警察を整備した大木喬任のエピソード

- 樋口一葉の代表作「にごりえ」 全文現代語訳その6(無料)

- 花火、屋形船、かたわの見世物、鯨の絵.江戸時代の文化と娯楽の思い出

- 大町桂月「文章の極意は誠の一言に尽く」明治時代 文豪の名言と思想

- 役人が汚れたふんどしで判事に顔を拭かせた明治時代の面白エピソード

- 西洋菓子を日本へ広めた明治時代の偉人、森永製菓創業者のエピソード

- 大隈重信によると、北海道を開拓したのはロシア侵略への国防が理由だった

- 福沢諭吉の恋愛観.フリーラブを否定し、人外の動物と言った事

- 日本の台湾統治時代の話:台湾受領用紙を忘れ安いシャンパンを出した事

この記事は28分で読めます.

2分で読めるあらすじ

江戸時代の本より

- 妻を亡くした荻原という男が、悲しみにくれながら彼女が生きていた日々をただ想って過ごしていた.

- 心霊を祭る期間が終わった翌日、この世のものとは思えない美しい女と出会い、心がくらんですぐに恋に落ちた.

- それから男のもとには毎晩女がやって来るが、朝になれば帰り、自分を万寿寺の近くに住む藤原の子孫と名乗った.

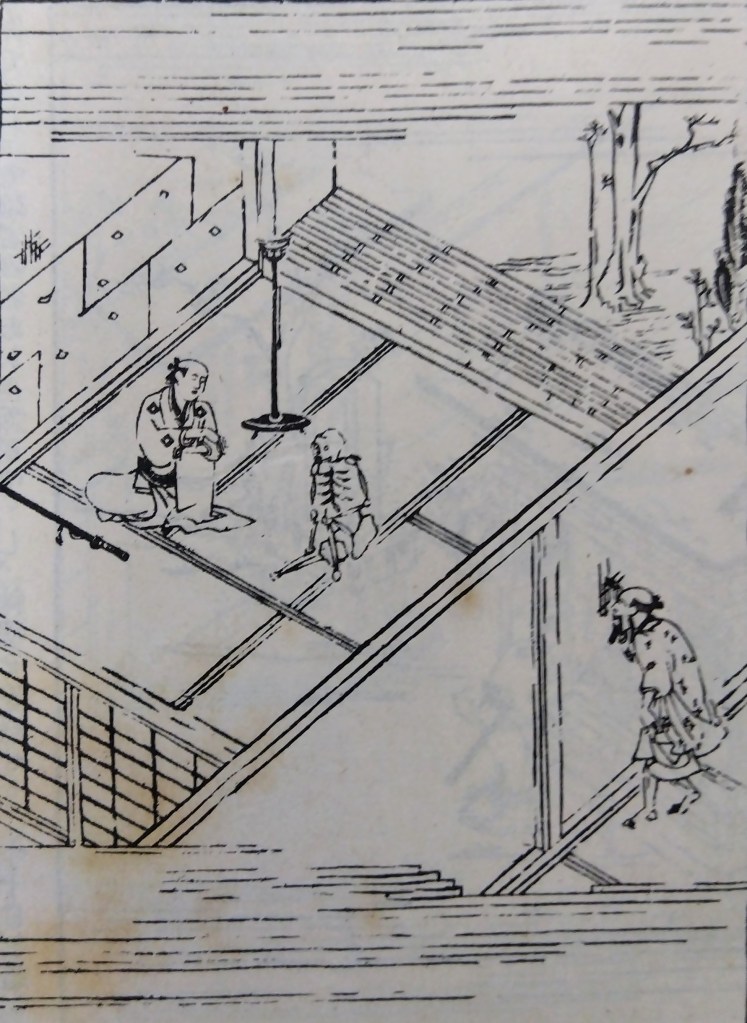

- そのころ隣に住む老人が、荻原の様子を不審に思って家をのぞくと、荻原が話していると思っているのは白骨であった.

- 老人に指摘され荻原は事の重大さに気づき、万寿寺へ向かってみると、そこには棺おけと牡丹(ぼたん)をあしらった灯ろうがあった.

- 恐怖した荻原は、卿公という人物より札を貰って家に貼ったところ、この霊は再び現れなかった.

- しかし荻原は女を忘れられず、再び万寿寺へ足を踏み入れると、女が現れて奥へ引き入れ、荻原は白骨となり死んでしまっていた.

出典

【出版年】寛文六年(江戸1661年)

【著者】浅井了意

【書名】伽婢子(おとぎぼうこ)

【タイトル】牡丹燈籠

原文の雰囲気は?

年毎の七月一五日より二四日までは、聖霊の棚をかざり、家々これを祭る.又いろいろの灯籠を作りて、或は祭の棚にともし、或は町屋の軒にともし、又聖霊の塚に送りて石塔の前にともす.其灯籠の飾り物、或は花鳥或草木、さまざましほらしく作りなして、、、

原文の現代語訳

毎年の7月15日から24日までは、死者の霊魂を棚にかざりあげて、家々でこれを祭る風習である。

また色々な灯ろうを作り、例えば、心霊を祭っている棚にともしたり、家々の軒先にともしたり、さらには精霊を祭る墓にある石塔の前にともしたりする。その灯ろうの飾り物は、花や鳥、草や木など様々に優美で落ち着いた雰囲気で作ってあり、その中に火をともして夜の間中掛けて置く。これを見る人々は、見とれて道を去りがたく思うほどである。

またその灯籠の間に踊り子達が集まって、美しい声をあげて音頭(おんど)をとり、歌をうたわせ振り付けも鮮やかに踊ったりして、みやこの町々は皆揃ってこのような景色となる。

天文戊申(つちのえのさる、こよみのこと)の年、五條京極に荻原新之丞という者がいた。

最近妻に先立たれて悲しみの愛に迷い、涙は袖にあふれ、恋い慕う炎は胸をこがして、ひとり寂しく家の窓のそばで、妻が生きていた日々のことを想い続けており、悲しさは限りなもなかった。

精霊を祭る風習の期間には、今年はさらに自分の妻さえも死んだ者の数に入ってしまった事もあり、お経を読んで供養をし、ついには外に出て遊ぶことも無く、友達が誘いに来ても心が浮き立つこともない。ただ門のあたりにたたずんで、ぼうっとしているだけである。

「いかなれば 立ちもはなれず 面影の 身にそひながら かなしかるらむ」

(どうして彼女の面影がいつも身に付き添っているのに、私は悲しいのであろうか。)

と、どことなく見つめて涙を手でぬぐう。

今日25日の夜はすでにふけて、遊び歩く人もまれになり、物音も静かになった。

そこに年齢20歳ばかりと見える一人の美人が、14,5人ほどの女の子の召使に、美しい牡丹(ぼたん)の花を飾った灯ろうを持たせて、とても静かに通り過ぎた。ハスの花のような瞳の綺麗さ、柳のような姿は流れるように美しい。眉はゆるく、つややかに光る黒髪は、たとえようも無くあでやかである。

荻原は月の光の下にこれを見て、これは一体空から天女の降り下って、人間の世界に遊ぶのであろうか?もしや竜宮の乙姫が、はるかなる海から出で心をなぐさめているのであろうか?まったくその美しさは人間のものではなく見えるほどである。彼女の姿を見て魂は飛んで心は迷い、自身を制する思いさえなくなり、困惑しながらもその後について行く。

先になり後になり気持ちをさりげなく知らせようとしていたが、一町ばかり西に行ったところで、その女は後ろに振り返って、少し笑いながら言った.

「私は誰かと恋のちぎりを約束して、会うことを待ちわびている者ではありません。ただ今夜の月にひかれて外に出たばかりで、知らず知らずに時間をすごしました.何となく夜更けには帰る道さえ恐ろしく思います。どうか私を送って下さい。」

荻原はそっと進み出て言うに、

「あなたの帰り道が遠いというのであれば、夜も深くなりましたし、無事に帰れるか心細いと思います。私の住む所は、ちりが高く積もって見苦しいあばらやではありますが、もしどこかに宿を借りようと思いなさるのでしたら、泊めて差し上げましょう。」と口説いているともなく戯れた。

すると女は笑って、

「窓からもれる月の光に、一人で歌を詠みながら夜を明かすのはわびしいものですし、嬉しいことをおっしゃいますね。情に弱くなってしまうのは、人のこころでしょう。」

と言いつつ彼の元へ戻ってきたので、荻原は喜んで女と手を取って家に帰り、酒を取り出して女が連れていた子供にお酌をとらせ、少し飲みながら言葉を交わす。

段々と沈み傾く月の下で、とりとめもない恋の言葉を聞いた時にまさしく、彼女を思う心が増して、別れてしまえば再び会うまでの寂しさに堪えられようか?それならば今日を限りの命であってほしいと、既に別れた後のことが思われた。

荻原、

「また後の ちぎりまでやは 新枕 ただ今宵こそ かぎりなるらめ」

(次に会うまでだと初めて夜を共にするというのだろうか.ただ今夜こそが最後であろうに。)

と言ったので、女はそれにとりあえずも答える。

「ゆふなゆふな まつとしいはば こざらめや かこちがほなる かねごとはなぞ」

(夕べ夕べに、あなたが待っているとさえ言えば来ないことがありましょうか、恨みがちに後々を約束するのはなぜでしょう。)

返して和歌を詠めば、荻原はますます嬉しくなり、たがいに衣の下紐を解いて体をまかせ、ちぎりを結んで枕をかわし、隔てのない言葉で、むつまじく語り合うこともやまぬまま、はやくも明け方になった。

荻原、

「あなたのお住みなさるところはどこでしょうか。かつて入るために必ず名乗ら無ければならなかったという、木の丸殿(きのまろどの)という所ではありませんが、お名乗りくださいませ。」

女はこれを聞いて、

「わたしは藤原氏の末流である二階堂政行の子孫です。

かつてそのころは、世の中に勢力を持って家の栄えていた時もありましたが、時代が移って今ではもうあるかないかの身の上で、かぼそく暮らしています。父は政宣といいますが京都の騒乱に討ち死にして、兄弟は皆絶えて家は衰え、わが身一人と召し使う子供で、万寿寺のほとりに住んでいます。

名前を名のるのは、恥かしくも悲しく御座いますので、それだけは。」と、その語る言葉は優しく、物腰も整い綺麗で、姿に愛嬌が有る。

すでに空には夜明けの雲が横に流れて、月は山のはしに沈み、ともしびは白くかすかに燃え残っている程になったので、名残はつきぬながら起き別れて帰った。

その日より女は、日が暮れれば来て明け方には帰り、毎晩訪ねてきて言葉の通り約束を破らない。

荻原は女に心を惑わして何事も考えることを忘れ、ただこの女と後先も考えず想いを語り合う。たがいの契りは千世(ちとせ)も変わりませんと言いながら来るのが嬉しくて、昼でさえも他の人に会うことは無くなった。

このようにして20日もたった。

隣の家にはよく物事に通じている老人が住んでいたが、荻原の家には不思議にも若い女の声がして、毎晩歌をうたって笑いながら遊んでいることを怪しく思い、壁の隙間からその様子をのぞいてみると、一組の白骨と荻原がともしびの中に向かい合って座っている。

荻原がしゃべれば、その白骨は手足を動かし、頭蓋骨をうなずかせ、口らしきところから声が響いて言葉を語る。

老人は大いに驚いて、夜の明けるのを待ちかねて荻原を呼び寄せ、

「最近あなたの家に毎晩客があると話していたと思う。一体あれは誰なのか?」と言ったが、荻原は隠してまったく話さない。

翁が言うには、

「あなたには必ずわざわいが起こります。ここまで来てしまったら、もはや何を隠すこともない。実は今夜壁よりのぞいていたが、このようなことであった。」

「おおよそ人として命の生きているものは、陽(よう)の気があらわれて盛んに清らかで、死んで霊となれば、陰(いん)の気が激しくなり邪悪に汚れるものだ。

それゆえに、死んでからはそれを深くさけるべきである。今あなたは陰の気の幽霊と共に座って、これに気づかない。けがれて邪悪な化け物と共に寝てもさとらない。すぐに生きている者が持っている本物の精気を減らしつくして、精分を奪われる。わざわいの起こり病気になったら、色々な治療がかなうものではない。精神を悪く病んで、まだこれからだという若い年でいながら、老い先を長くたもつこともなく、すぐさまあの世の人となって、苔の下に埋められることになるだろう。そうなれば本当に悲しいことではないですか。」

その言葉によって初めて荻原は驚き、事の恐ろしさに気づいて、ありのままに起こったことを語った。

老人はそれを聞いて、

「女が万寿寺のほとりに住むと言ったのであれば、そこに訪ねて見なさい。」と教える。

荻原はそれより五条を西の方角へ向かい、万里小路(までのこうじ)付近から、あちらこちらを探して土手の上に柳の林があるのに行き当った。そこで人に尋ねてみても、場所を知るものはない。

めぐるうちに日も暮れ始めて、かの万寿寺に入りしばらく休みながら、ふと風呂場の裏側を北の方へ行ってみると、古びれた霊屋(たまや、霊魂を祭る建物)がある。

近づいて見れば棺おけの表には、「二階堂左衛門尉政行の娘、弥子吟院冷月禅定尼」と書かれている。さらにそばに古い伽婢子(とぎぼうこ、魔よけとしても使う小さい人形)があって、後ろに浅茅(あさじ)という名前が書いてある。ひつぎの前には牡丹の花をあしらった古い灯ろうをかけている。

疑うべくもない、これだ、と思うにあたって身の毛もよだち恐ろしくなって、後を振り向くこともせずに寺を走り出た。

このごろ心を迷わせていた恋も冷め果てて、自分の家にいるさえも恐怖となった。やっと会えると日が暮れるのを待ちかね、別れなければならぬ日の出を恨んで会っていた時の気持ちも忘れて、今夜もしやってきたら、どうすればいいのだと、隣の老人の家に行き、泊めてもらって夜を明かした。

「それにしてもこれからはどうすれば」と、不安をかかえて嘆いた。

老人は男へ教える、

「東寺にいる卿公(きょうのきみ)という者は、修行と学問をともに習得して、しかも心霊に詳しい。急いで行ってその者に頼みなさい。」という。

荻原は東寺へ向かって、卿公に対面したところ、卿公がおっしゃるには、

「お前は化け物の気に精気をすり減らし、魂を困惑させている。あと10日も過ぎてしまえばお前の命はないだろう。」と。

それを聞いて荻原は起こったことをありのままに語る。

そして卿公は、護符(おふだ)を書いて男へ渡し、家の門に貼らせた。するとそれからというもの、あの女は二度と男の家に来ることはなかったのである。

それより50日ばかり過ぎたある日、荻原は東寺に行って卿公へ御礼を言い拝んで、出された酒に酔ったまま帰った。

しかしながら女の面影が今更に恋しくなったのであろう、万寿寺の門前の近くに立ち寄って、中の様子を探ってみると、女はたちまち目の前に現れた。

女がとても恨めしそうに言うには、

「あの日に交わした約束の言葉が早くもいつわりとなって、あなたのうすい気持ちがわかりました。もとはと言えば、あなたの気持ちが浅くないからこそ私は身を任せて、夕暮れに行き朝に帰って何時迄草(いつまでぐさ、草の名前にかけた)のいつまでも、仲を絶やすことはないと約束しました。

それが卿公とかいうものが、心なくも二人を隔てようとわざわいを起こして、あなたの心を他にやってしまいました。今幸いにもここで会ったのは喜ぶべきことでしょう。こちらへお入りなさい。」と荻原の手を取って門の奥へ連れて行く。

荻原が連れていた召使は、恐怖に我をわすれて逃げ去った。

家に帰った召使がそれを人々に告げると、みな驚いて荻原の元へ行って見たが、荻原はすでに女の墓に引き込まれて、白骨と打ち重なって死んでいた。

この寺の僧たちは大いに奇怪に思って、やがてその墓を鳥部山というところに移した。その後、雨が降り空が曇る夜には、荻原と女が手を組んで、女の子に牡丹灯篭を持たせて火をともして出て歩いた。これにたまたま行き逢ってしまったものは、重い病にかかることになって、あたり近く住んでいるものは恐れをなしていた。

荻原の一族はこれを嘆いて、一千部の法華経を読み、一日頓写(一日にお経を写し書く供養)したお経を墓に納めて祭ったところ、再び現れることはなかったという。