- 明治元年天皇が東京へ行幸した際、伊勢神宮の鳥居の笠木が落ちた騒ぎ

- ゴロツキの集まりだった日本警察を整備した大木喬任のエピソード

- 樋口一葉の代表作「にごりえ」 全文現代語訳その6(無料)

- 花火、屋形船、かたわの見世物、鯨の絵.江戸時代の文化と娯楽の思い出

- 大町桂月「文章の極意は誠の一言に尽く」明治時代 文豪の名言と思想

- 役人が汚れたふんどしで判事に顔を拭かせた明治時代の面白エピソード

- 西洋菓子を日本へ広めた明治時代の偉人、森永製菓創業者のエピソード

- 大隈重信によると、北海道を開拓したのはロシア侵略への国防が理由だった

- 福沢諭吉の恋愛観.フリーラブを否定し、人外の動物と言った事

- 日本の台湾統治時代の話:台湾受領用紙を忘れ安いシャンパンを出した事

この記事は8分で読めます.

書かれている事のまとめ

明治時代の本より

木こりが雪山で遭難した.避難のため洞窟に入ると中には熊がおり、木こりは死を覚悟したが、熊は襲ってこなかった.熊は男に食べ物を渡し、しばらく一緒に暮らしていたが、やがて熊が帰る道を教えてくれて、木こりは家に帰ることが出来た.

出典

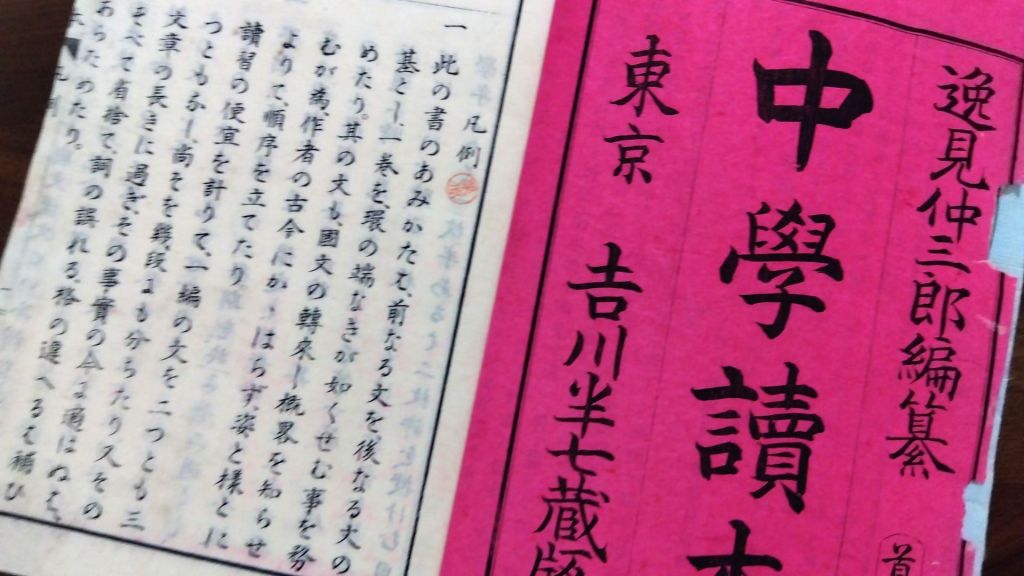

【出版年】明治25年[1892年]

【著者】信夫粲

【出典】中学読本

【タイトル】仁熊

原文の雰囲気は?

越後魚沼群妻有村樵夫九右衛門者冬日冒大雪往伐薪于山載橇而帰一跌誤墜嚴谷積雪埋、、、

原文の現代語訳

越後(今の新潟)の魚沼郡の妻有村に、木こりの九右衛門というものがいた.

冬の日に、大雪の中危険をおかして山で薪をきり、ソリに乗せて帰っていた.

すると足が滑りきびしい谷に落ちて、体が雪に埋もれてしまった.時間はすでに夜近くであり、もはや死を覚悟したが、そばを見てみると洞窟があって、広さは数人が入れるほどである.

そうして口の中で念仏を唱えながら、洞窟へはいいると、ややかすかな温かさを感じた.ますます奥へ入っていくと、ますます温かかったが、ついに獣の毛に触れたとたん、がく然として驚いた.

熊であることが分かったからである.

逃げようとしたけれども逃げるべくもなければ、今は落ち着いて命を渡すしかないだろうと思い、ここでえりを整え座をただし、熊に向かって言った.

「熊よ、よく聞け.私は妻有村の九右というものだ.今あやまって谷の底に落ちて、お前のすみかを邪魔しようとは思っていなかった.もし私を食べようとするなら、すぐに引き裂いてしまえ.だがもしお前に、一つの仁の心があるのであれば、お願いだ私の命を救ってくれ.」

涙は言葉とともに落ちていた.

足は震え歯はおののきながら、おもむろに熊の背中を撫でた.熊はすこし身を起こし、尻で九右衛門の事を押して、まるで奥に入らそうとする者のようであった.そのため座りなおすと、ほとんど炉の火に近づくような温かさであった.

そうこうして、九右衛門はすいた腹の音が、雷のように鳴るのを止められなかった.熊はまた手のひらをあげて、九右衛門の口に当ててきた.

九右衛門が思うには、

「熊は夏の灯に、虫やアリを手のひらで磨り潰して、冬眠の食べ物として備えるとの事だ.これはきっと、私になめさせようとしているのだろう.」

そうして試しに舌を使ってこれをなめてみると、非常に甘くそして少し苦い.そのままこれをしきりになめたところ、ついに空腹を忘れて心がさっぱりとした.

熊は寝てしまい、その鼻息はごうごう言っていた.九右衛門ははじめて、熊が自分に害を与える心が無いことを知って、熊を背中にして眠った.

目覚めたときには、洞窟の入り口がほのかに明るくなり、外へ出て見てみると、辺りは真っ白となっており、帰る道も無かった.

熊は穴から出てきて、滝で水を飲んだ.その熊全体の姿を見てみると、7頭分の犬ぐらいの大きさがあった.

熊は戻ったが、九右衛門はひとりつっ立って、きこりや猟師などの声を聞いて方角を知ろうとした.しかしあたり一面は静かで寂しく、一匹の鳥の鳴く声さえ聞こず、ただ滝の流れる音を耳にするのみである.

そうして日が暮れると穴に入って、熊の手のひらで飢えをしのいで数十日も経った.

ついに熊とは互いに馴れて、仲間のようになったが、九右衛門の帰る思いは非常に切実であった.

ある日穴から出て、熊が背中を出して九右衛門はそのシラミを取っていたが、熊は九右衛門の袖を口でつかんでこれを引っ張るようにした.まるでどこかに誘って行こうとする者のようである.そうして後についていった.

熊は積雪を爪でかき分けて道をひらき、数里あまりも行ったところで、はじめて人の跡をみつけた.九右衛門は驚き喜んで、熊に厚くお礼をいった.

熊は一度いなくなってからは、その後はどこへ行ったのか知らない.

九右衛門は手を合わせて熊を拝み、長い間目で見送っていたが、ついに家に帰ることができた.