- 明治元年天皇が東京へ行幸した際、伊勢神宮の鳥居の笠木が落ちた騒ぎ

- ゴロツキの集まりだった日本警察を整備した大木喬任のエピソード

- 樋口一葉の代表作「にごりえ」 全文現代語訳その6(無料)

- 花火、屋形船、かたわの見世物、鯨の絵.江戸時代の文化と娯楽の思い出

- 大町桂月「文章の極意は誠の一言に尽く」明治時代 文豪の名言と思想

- 役人が汚れたふんどしで判事に顔を拭かせた明治時代の面白エピソード

- 西洋菓子を日本へ広めた明治時代の偉人、森永製菓創業者のエピソード

- 大隈重信によると、北海道を開拓したのはロシア侵略への国防が理由だった

- 福沢諭吉の恋愛観.フリーラブを否定し、人外の動物と言った事

- 日本の台湾統治時代の話:台湾受領用紙を忘れ安いシャンパンを出した事

この記事は14分で読めます.

書かれている事のまとめ

明治時代の本より

吉田松陰は佐久間象山の元で学問をし、外国の事情に精通すべき必要を悟る.しかし幕府はその意見を取り入れず、松陰は自身で外国へ行くことを決心した.日本へ来航した軍艦を追いかけ全国を巡り、最後は金子重之介と二人でアメリカ船へ侵入して、一緒に連れて行ってくれることを頼んだ.

出典

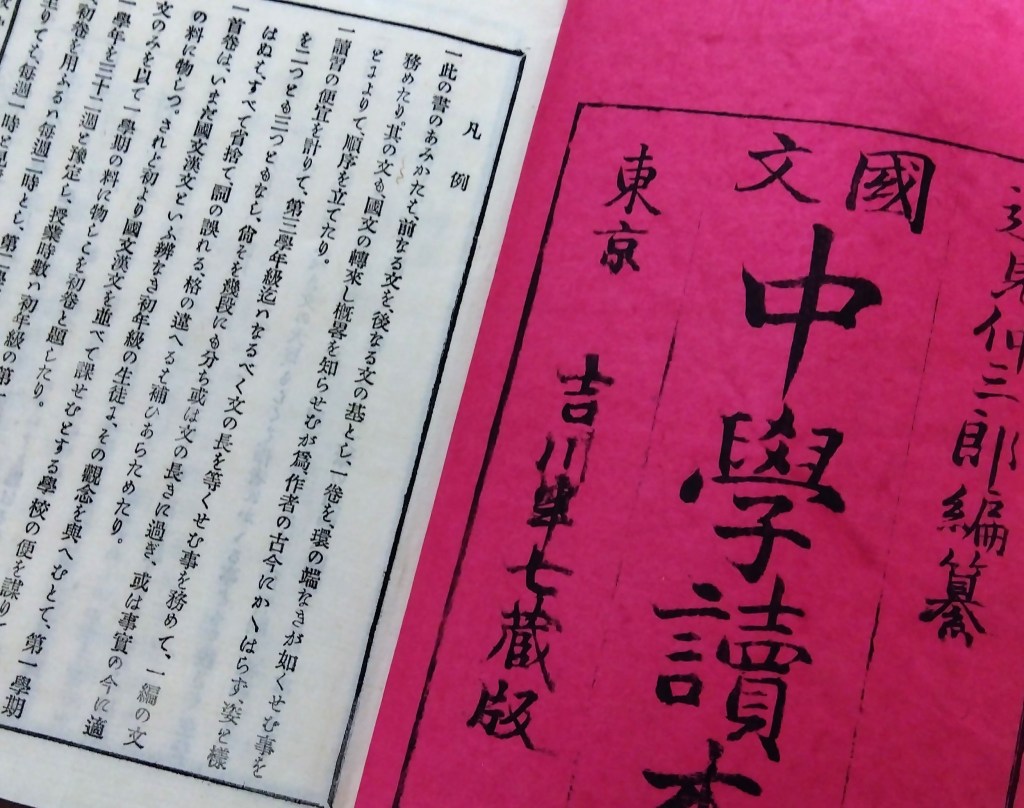

【出版年】明治26年[1893年]

【著者】林 友幸

【出典】国文中学読本 2の巻上

【タイトル】吉田松陰

原文の雰囲気は?

、、、幼き時より鋭敏にして、書讀むことを好みしが長りて、眼の光きらきらしく、彼の隼鳥の如くなるにても、その気象、世の常にあらざる事ぞ知られぬる.嘉永四年、藩主に従ひて江戸に出で、相房のあたりを見めぐりて、もし彼の国人、海路より攻来なば、、、、

原文の現代語訳

吉田寅次郎(とらじろう)は名を矩方(のりかた)といって、また別に号して松陰ともいった.長門にある毛利家の家来であった.

幼い時から才知がするどく書物を読むことが好きであったが、大人になってからは目の光がきらきらとして、あのハヤブサのようである事からも、その気性が世間一般の者ではないことは知られるのであった.

嘉永4年(1851年)藩主に従って江戸にやってきて、相房のあたりをめぐり周り、もしあの国の人間が海路より攻め込んでくるなら、浦賀こそ数あるなかでも重要な場所であろうと気づいた.

それからは東北の国々の様子を見たいと思い立って、藩主に許可を得ることもせずに、松前から佐渡へ渡った.島々やみさきみさきの様子をめぐり見て、名前が知られている人々にも交流した上、江戸に帰って来たが、その振る舞いはおきてに反しているとされて長門に押し込められた.

こうして6年ばかりを過ごし、謹慎を許されたので再び江戸へ出てきて、佐久間象山などに師事して学業を修め、同じ心の人々と一緒に深く世の中の様子を憂慮して、色々に心をつくし合っていた.

ちょうどそのころ、アメリカの国使が軍艦7船を連ねて浦賀に来航し、貿易することを将軍家に求めた.世の中は平和な時代が続いていて、長く戦争の苦しみも無かったので、上中下の人々の心はとても穏やかでは無かった.

この時、佐久間象山は人を使いにやって、外国の事情を理解したい旨を将軍家に申し立てたが、その意見は用いられなかった.

そのためこれからの事をひどく嘆いて、

「今の世の形勢をみるところ、外国に行って工芸を学ぶ人が有るものならば、あの国の事情も把握することが出来て、大きい船を向ける方向も知る事が出来るのに.」

との事である.

これを聞いた松陰は、確かにその通りだと思い、このような大きい事態を人に任せるべきでない.機会さえあれば、自分で行こうと決心した.

そうしているほどに、アメリカの国使はいったん本国へ帰り、ロシアの軍艦が長崎に入って来たと話が伝わってきたので、なんとしてもその軍艦に乗り込もうと思い決め、長崎へ旅立とうとした際に、象山は漢詩を作ってこれを見送った.

こうして松陰は、はるばる長崎の方へ下って行ったが、もともと秘密の仕業であるから、なにかれと障害が多く、実行が出来ないままに再び江戸へ帰ってきたところ、安政元年(1854年)正月、アメリカの船が再び神奈川の沖に錨を下した.

松陰が思い立ったことは全て行違ってはいるが、心を静めてまた思った事は、

「この国のためには、もとより命もものの数ではないが、その事をし果てぬままに終えてしまうことこそ、実に後悔の限りだろう.よし、時のおきてに関わっていたら、機会も去ってしまおう.ひそかにあの軍艦に乗り込んで、渡るのが良い.」

と思い決めたが、なかなか人にもその様子を見せなかったので、誰一人知っている友もいなかった.

時期は3月の初めであったが、親しい友人などが集まってきて、今日は墨田の土手に咲く花を見に行こうと計画したので、何気なく出て行ったものの、もともと心の馬が向かう方向ではないので、いつもは楽しく思うようなことも面白くはなかった.

そうして時もなかばで帰ってきて、ひそかにあの国へ出発する準備などをした.

さて次の夜、気持ちが合った金子重之介とともに江戸を出発して、保土ケ谷に到着した.アメリカ人へ贈るための書面をつくり、どうやって軍艦に近づこうと心をくだいて考えたが、これもまたおおやけにすることではないので、その機会がなかったという.

そうしているほどに、アメリカの軍艦が下田に移動したので、松陰もまた下田に行って、さまざまに方法を試したが、計画したことはみな思うとおりに行かなかった.

27日の朝、陸へ降りて来たアメリカ人と行き違い、以前より書いておいた書面を渡し、今夜こそはと夜が更けるのを待った.

こうして渚に乗り捨てられた小舟で沖に向かって漕ぎ出したが、舟の櫓柱が腐っていたのであろうか、使う事が出来なかった.そのため二人は自分の帯を使って、左右のふなばたへ櫂(かい・オール)を結び付け、力を込めて漕いだものの、舟を向かわせる方向を知らないために、ともするとよせ来る波に防がれて、進んでいるようにも思えない.腕は疲れ力も尽きたが、互いに励まし合いながらかろうじてあの軍艦に近づいた.

今は安心できると思った所に、打ち寄せる大波にただよわせられて、舟はたちまちに、見上げるほど高い軍艦のはしごの下に入り込んだ.

「舟が危ない、どうしたものか」と騒ぎ合っているうちに、アメリカ人ははしごの下に聞きなれない人の音がするのを怪しんで、手に手にこん棒を握りながら、甲板の上から状況をうかがった.

そしてどう相談したのであろうか、やがてこん棒を使って突きのけようと集まって騒いでいるうちに、松陰たち二人は刀も行李(荷物)も船から取りきれず、いち早く身を飛び出してはしごへ飛び移って来たので、小舟は波にまかせてどこともなくただよって行ってしまった.

こん棒をもった者たちは、松陰たちの勢いに驚いたのだろうか、手向かうこともなかった.

こうして、日本語が分かるウィリヤムというアメリカ人に出会って、学びたい意思が切実であることを述べ、一緒に連れて行ってもらうことを頼んだ.ウィリヤムはまだ疑惑が晴れなかったのであろう、これを少しも聞き入れることもなく、軍艦の小舟にて二人を陸に送らせた.

松陰はどうするも方法がないと、悲嘆して言ったのは、

「こうしておめおめと捕まるのは、大丈夫(一人の男子)の恥じるべき極みだ.今は自ら名乗り出でよう.」

と、名主の家に行って詳しく事の顛末を告げて、獄につながれたが、ほどなくして将軍家より毛利家へ引き渡されて、長門の国に送られて、長く獄の内に閉じ込められた.