- 明治元年天皇が東京へ行幸した際、伊勢神宮の鳥居の笠木が落ちた騒ぎ

- ゴロツキの集まりだった日本警察を整備した大木喬任のエピソード

- 樋口一葉の代表作「にごりえ」 全文現代語訳その6(無料)

- 花火、屋形船、かたわの見世物、鯨の絵.江戸時代の文化と娯楽の思い出

- 大町桂月「文章の極意は誠の一言に尽く」明治時代 文豪の名言と思想

- 役人が汚れたふんどしで判事に顔を拭かせた明治時代の面白エピソード

- 西洋菓子を日本へ広めた明治時代の偉人、森永製菓創業者のエピソード

- 大隈重信によると、北海道を開拓したのはロシア侵略への国防が理由だった

- 福沢諭吉の恋愛観.フリーラブを否定し、人外の動物と言った事

- 日本の台湾統治時代の話:台湾受領用紙を忘れ安いシャンパンを出した事

この記事は10分で読めます.

書かれている事のまとめ

江戸時代の本より

女の首に歩けないほどの大きなこぶができて、こぶの穴からは煙が立ち上った.どうせ死ぬならとこぶを切ると、中からヘビが飛び出してきた.これは女に殺された者のたたりだという.

出典

【出版年】寛文六年[江戸1661年]

【著者】浅井了意

【書名】伽婢子[おとぎぼうこ]

【タイトル】虵癭の中より出[へびこぶのなかよりいづ]

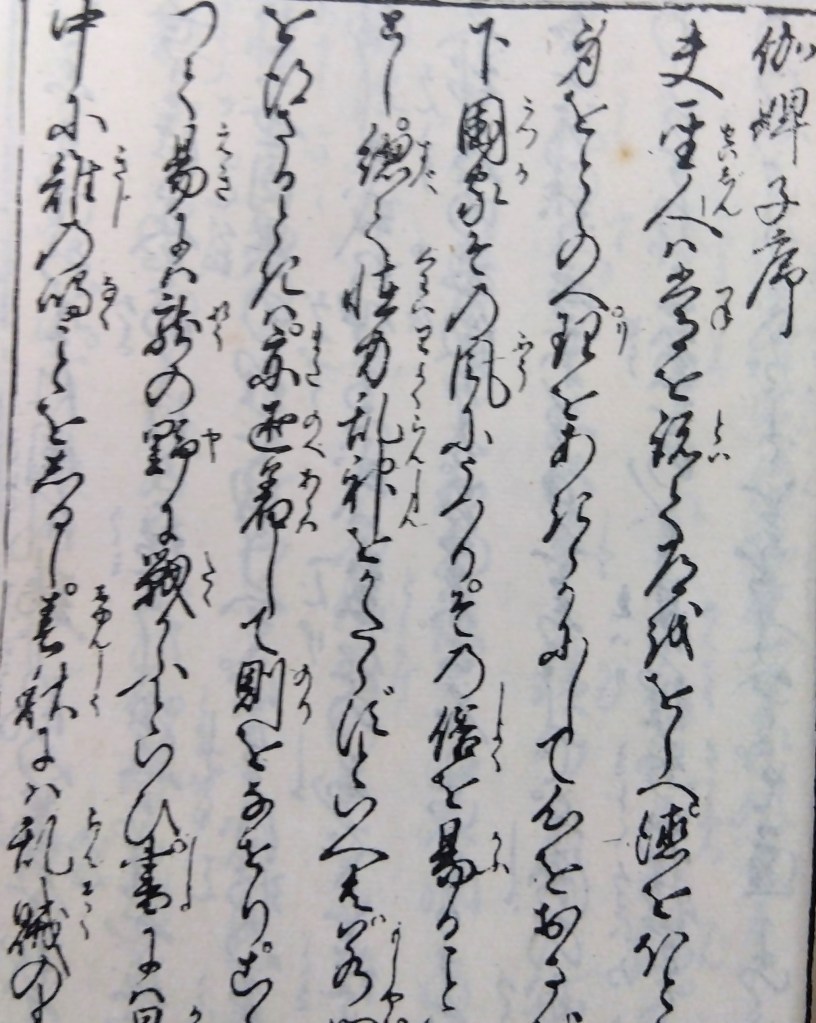

原文の雰囲気は?

河内の國錦郡の農民が妻、項に癭出たり.初は蓮肉の大きさなるが、漸く庭鳥のかひごの如く、後には終に三四升ばかりの壺の大さなり.かくて三升の後に二升を入る瓶の如し.甚だ重くして立てゆく事かなわず.もし立時には、かの癭を人に抱へさせて、、、

原文の現代語訳

河内の国[今の大阪東部]、錦郡[にしごり]に住む農民の妻のうなじに、瘤(こぶ)ができた。

初めは蓮の種ほどの大きさであったが、だんだんと鶏の卵ほどにもなって、後にはついに3、4升(6lくらい)も入るであろう壷くらいの大きさになった。そうして3升から少し縮んで、2升の瓶(びん)くらいの大きさとなった。

こぶは非常に重たくて、一人では立って行くことさえ上手くいかない.もし立ち上がる時は、そのこぶを人に抱えさせて歩いた。しかし痛みはまるでない。

時々そのこぶの中から、笛や三味線の音楽が聞こえてきて、これを聞くと心がなぐさむようである。その後こぶの外側に、針の先ばかりの細く小さい穴が数千個もあいて、天気が曇り空に雨が降ろうとするときには、穴の先から白い煙が糸の様に立ち上って、空へあがる。同じ家に住む男女は皆これを怖がり、女を家に置いたままにしてしまうと、禍(わざわい)が起こるかもしれない.すぐに遠い野山のはずれに送り捨ててしまえと言う。

この妻は泣きながら夫に語り、

「私がかかった病気は得たいが知れず、本当に誰もが気味悪がって、嫌に思わないこともないでしょう。それゆえに遠くに捨てられてしまったら、人も寄り付かずに私は必ず死んでしまいます。しかしまた、この傷を切り開いても死ぬでしょう。同じ死ぬのであれば、せめて切り開いて中に何があるか見なさって下さい。」と言う.

夫はこれをもっともだと思い、大きなカミソリを持ってきて良く磨ぎ、妻のうなじに出来たこぶの表面を縦向きに切り割った。

すると少しも血は出てこず、切った傷は白くなって、突然中よりはね破って飛び出てきたものを見ると、長さ二尺(60cm)くらいの5匹のへびであった。

その色はあるものは黒く、あるものは白く、また青く、黄色いものもいる。うろこが逆立って光っており、庭先にはい出るのを、家の者はおどろいて見て殺そうとする。しかし夫はそれを止めて許さない。そうしていたところ、庭のおもてに1つの穴があいて、へびは皆その中に入っていった。穴は深くて底も見えない。

それより巫女を呼んで降霊させて、このことの正体を尋ねたところ、霊にかわって巫女は口走った。

「かつてこの妻は嫉妬心が強く、家に働かせていた女の子を夫が特別に可愛がっていたことに腹を立てて憎み、この子の首元に噛み付いて食い切って、彼女は滝のように血を流した。ちょうど、おはぐろをつけている歯でかみ付いたので、傷が深くおはぐろが入って腐り、ついにその子は死んだのだ。この恨みが深かったので、死してのちヘビとなって、妻のうなじに宿ってたたりをなした。たとえ今ヘビを取り出されたとしても、やがて殺して恨みを晴らしてやる。」と言う。

そばにいた人が言うに、

「そのことは今は返らぬ昔の話になりました。どうか心をなだめてくださりませ。あなたのために僧を呼んで、よくよく供養申し上げますから。」と.

すると巫女はまた口走って、

「そのときの恨みは骨に染みとおって、何度生まれ変わるともけして忘れることはない。しかし、供養をしますという言葉をありがたくも思うので、このことに心を安らかにして恨みを晴らします。ここまで来たことですから、1つ私の願いをかなえてください。」と。

そばの人が、

「どんなことでもかなえて差し上げますから、なんでも言ってください。」

すると巫女はうなずいて涙を流し、

「この世に生きていたとき、もっとも尊いものは法華経であると思っていました。今でもその気持ちは変わりませんので、一日頓書(一日で早く経を書くこと)で書いたお経を供えてくださりませ。そして、妻の傷口には胡桐涙(ことうるい、薬の名)をおぬりなされ。」といって霊は去った。

霊の言ったように僧を招いて、一日頓書の経を書いて深く供養したところ、妻の心の悪さも晴れた。そして胡桐涙をたずね求めて傷口に塗れば、こぶの傷もついに癒えた。妻はそれより人へ嫉妬する心を止めたという。